O artigo 195, § 7°, da Constituição Federal e o minotauro lógico

Autor: Rafael Pandolfo

(Advogado, Professor na FGV/RJ e no Uniritter e

Mestre em Direito Tributário pela PUC/SP)

| Artigo publicado em 16.09.2005 |

A Lógica Jurídica tem por função auxiliar o cientista e o operador do direito na análise racional do sistema, a partir dos comandos extraídos da formalização dos enunciados prescritivos. Tal estudo nem encerra nem limita o processo construtivo implementado por quem analisa o sistema prescritivo, pois não influencia a escolha de premissas utilizadas ato carregado de componentes axiológicos, contextuais, políticos , mas apenas busca uma sistematização coerente entre as proposições aceitas como válidas em um determinado sistema. Desse modo, como bem refere Ricardo A. Guibourg: (1)

“exigir a la lógica que nos enseñe lo verdadero y lo falso es injusto: lo que no han logrado hacer todavía la ciencia y la filosofia no puede conseguirse del mero razonamiento, que és sólo una herramienta intelectual, y no la fuente de la verdad”.

Na busca da simples coerência, a Lógica não pode ser apontada como ponto de chegada, mas constitui o ponto de partida do jurista que, utilizando-a como ferramenta, implementa uma análise congruente do sistema.

Para que uma inferência (relação premissa-conclusão entre duas idéias) tenha o caráter lógico, devem ser obedecidos três princípios fundamentais: o da identidade, do terceiro excluído, da não-contradição.(2) De acordo com o princípio da identidade, para falar de um objeto ou para descrever um estado de coisas, é preciso supor que o objeto ou estado de coisas é idêntico a si mesmo, ao menos no momento a que nos referimos. Deste modo, se uma variável é marcada com o valor “X” dentro de uma fórmula, receberá a mesma atribuição de valor em qualquer outra aparição dentro da mesma fórmula.

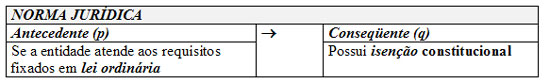

A análise isolada do artigo 195, § 7º, da Constituição Federal de 1988 (antes, portanto, da indispensável análise sistemática) permite que seja erigida a seguinte norma jurídica literal D(p->q):

O legislador constituinte, como é cediço, tentou engendrar, equivocadamente, uma “isenção constitucional”. Assim, elegeu o veículo normativo próprio à regulação das isenções: lei ordinária (criada pela própria pessoa política). O STF, entretanto, em diversas oportunidades, corrigiu o equívoco redacional contido no conseqüente da norma anteriormente transcrita, reconhecendo que o enunciado abrigava inequívoca imunidade (segundo a Corte Suprema, qualquer limitação constitucional ao poder de tributar, inserida no Texto Constitucional, configura imunidade e não isenção). (3)

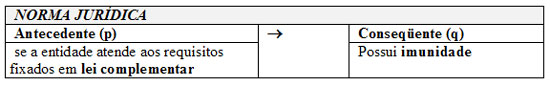

O significado atribuído pelo STF ao enunciado que compõe o conseqüente normativo da hipótese constitucional acima transcrita deve ser estendido ao antecedente, ou, de outro modo, a unanimidade quanto ao equívoco redacional contido no prescritor normativo (“isenção”) há de ser estendido ao descritor antecedente (“lei”). A razão é simples: a norma jurídica é uma só, e o equívoco histórico contido no conseqüente normativo tem a mesma origem da expressão utilizada no antecedente (“lei”, ao invés de lei complementar), atingindo toda a unidade deôntica.

O princípio lógico da identidade veda a criação de um minotauro jurídico (metade imunidade e metade “isenção constitucional”), de sorte que o erro constatado no antecedente de uma norma deve ser estendido ao conseqüente. Explicamos: o § 7° do artigo 195 da Constituição Federal fala em isenção e lei ordinária. O erro é evidente, mas coerente, visto que as isenções constituem institutos inseridos dentro da competência tributária das pessoas políticas, razão pela qual podem ser fixadas e alteradas por lei ordinária.

Entretanto, ao reconhecermos a imprecisão terminológica da expressão “isenção”, devemos estendê-la ao enunciado “lei”, substituindo-os, coerentemente, por “imunidade” e “lei complementar”, respectivamente, mantendo-se, assim, congruência com o alcance semântico fixado pelo STF acerca da natureza do instituto em questão. O legislador constituinte foi impreciso, é certo, mas não foi incoerente, pois exigiu espécie normativa compatível com o instituto por ele considerado existente (isenção). A correção significativa engendrada pelo Supremo não pode consertar parcialmente o equívoco redacional, sob pena de incorrer em incoerência lógica, desconsiderando a identidade que abrange toda a unidade normativa.

O enunciado implicacional D (p->q) constitui uma unidade deôntica que não pode ser cindida. Assim, a adoção de uma ou outra interpretação deve englobar toda a norma jurídica. Tendo em vista a posição do STF, que concebeu como inequívoca imunidade a garantia prevista no artigo 195, § 7°, da Carta Maior, outra não pode ser a conclusão sobre o respectivo enunciado:

Deve ainda ser acrescentado que o artigo 195, § 7º, não pode ser interpretado isoladamente, em detrimento de todos outros enunciados que compõem o sistema prescritivo, pois, como bem referiu Alfredo Augusto Becker:

“a lei tributária não é um falcão real que, do punho do Poder Executivo, alça vôo para ir à caça do fato gerador. A norma jurídica, na realidade, é a resultante lógica de um complexo de ações e reações, que se processam no sistema jurídico onde foi promulgada. Estas ações se passam tanto no plano vertical (interpretação histórica), quanto no plano horizontal (interpretação sistemática). Esta fenomenologia da regra é observada à luz do cânone hermenêutico da totalidade do sistema jurídico. Os erros de expressão da lei são corrigidos facilmente porque o texto fica entre dois componentes do material para fixação do verdadeiro sentido”. (4)

Aplicando os ensinamentos de Becker ao caso em tela, verificamos que:

a) o corte vertical (interpretação histórica): faz com que os erros contidos no antecedente e conseqüente normativos do artigo 195, § 7º, sejam frutos da mesma equivocada convicção do legislador, que não é jurista, demandando a concomitante correção (“lei complementar” no lugar de lei; “imunidade” no lugar de “isenção”);

b) o corte horizontal: a norma constitucional aplicável ao caso em tela resulta da conjugação de duas regras: 195, § 7º, e 146, II, pois o bom funcionamento do direito exige interpretação sistemática.

A antiga e conhecida posição do STF acerca da necessidade de lei complementar nos casos expressamente reclamados pela Constituição reclama especial atenção, não podendo ser reeditada de modo automático, impulsionada pela vetusta prática denominada por Becker de “teoria dos fundamentos óbvios”,(5) e por Warat de “senso comum teórico dos juristas”. (6)

A liberdade semântica estendida ao aplicador do direito encontra, como limite mínimo, a coerência interna do discurso, denotada pelo tratamento unitário de uma mesma norma dentro do sistema. O direito, analisado de modo racional, não possui minotauros lógicos.

NOTAS DE RODAPÉ

1. GUIBOURG, Ricardo A. Lógica, proposición y norma. Buenos Aires: Astrea, 1995. p. 23.

2. COELHO, Fábio Ulhoa. Roteiro de Lógica Jurídica. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 5.

3. “A cláusula inscrita no art. 195, § 7º, da Carta Política – não obstante referir-se impropriamente à isenção de contribuição para seguridade social -, contemplou as entidades beneficentes de assistência social com o favor legal da imunidade tributária...” (STF, Recurso em Mandado de Segurança nº 22.192-9/DF, Rel. Min. Celso de Mello).

4. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1963. p. 104.

5. “fundamentos que costumam ser aceitos como demasiadamente ‘óbvios’ para merecerem análise crítica”. BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 3. ed. São Paulo: Lejus, 1998. p. 11.

6. Redoma nas atividades cotidianas dos juristas, materializada na série de pré-conceitos, hábitos de censura enunciativa, metáforas e convenções lingüísticas encontradas prontas e recebidas de maneira acrítica, que condicionam e limitam todos os atos de enunciação da linguagem. ( WARAT, Luís Alberto. Introdução geral ao direito. Porto Alegre: Fabris, 1994. p.16.)

PUBLICAÇÃO DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO TRF DA 4ª REGIÃO - EMAGIS