Águas transfronteiriças e transnacionais: as nações e o uso interdependente da água

Autora: Ana Rubia Mousquer

Especialista em Direito Ambiental pela Univates

“A água também tem maturidade

– fica serena e grave em rios fundos

e num destino generoso e amigo

espalha a vida que em si mesma encerra

semeia bênçãos para o grão de trigo

abre caminhos líquidos da terra

e enlaça os povos através dos mares..”

Trecho do Poema da Água, de Raul Machado

Resumo: Analisar a questão da água doce na sua principal forma de uso: o consumo. A água doce superficial e a subterrânea são compartilhadas entre países vizinhos e circunvizinhos, o que impõe a necessária cooperação na gestão dos recursos hídricos interdependentes. A conversão em ativo econômico acaba por sujeitar nações vizinhas a disputas pela água doce. A água doce presente nas calotas polares e a água do mar passam a ser consideradas como fontes alternativas, apesar das limitações de utilização enquanto reservas hídricas supranacionais. Diante desse contexto de potencial conflito e da necessidade de conservação do meio ambiente são formulados diversos princípios, teorias e instrumentos internacionais aplicados à questão hídrica.

Palavras-chave: Água doce. Consumo. Direito Internacional.

Transnational and transboundary waters:

nations and the interdependence of water use

Subject: Examine the issue of fresh water in its main form of use: consumption. The surface and underground fresh water is shared among neighbors and surrounding this requires the necessary cooperation in water resources management interdependent. The conversion of water in economic activity will eventually make the neighbors disputes. The water present in the polar ice caps and sea water will be considered as alternative sources, despite limitations of use as water reserves supra. Ahead of the context of potential conflict and the need for environmental conservation are formulated various principles, theories and international water applied to the issue.

Keywords: Freshwater. Human Consumption. International Law.

Introdução

A água doce é imprescindível aos seres vivos – homens, plantas, animais. No homem cerca de 70% da massa corpórea é composta de líquidos, “na média, a proporção de água no corpo humano é idêntica à proporção entre terras emersas e águas na superfície do planeta Terra, estranha coincidência” (MIRANDA, 2004). Evitar a escassez e a poluição de mananciais hídricos é questão de suma importância para a manutenção e a continuidade da vida na Terra, e não somente da água usada para a dessedentação de pessoas e animais, mas a água destinada à agricultura, sem a qual não há produção de alimentos.

A necessidade de uma perspectiva mais ampla e global da questão hídrica remete ao dever de cuidado de cada nação com seus mananciais hídricos, enquanto questão interna de abastecimento e também enquanto questão de solidariedade. No Brasil, há mais de 70 rios fronteiriços e transfronteiriços. Países como Colômbia, Bolívia e Peru, devido à localização da bacia amazônica, são as nações que mais “compartilham” águas com o Brasil, de acordo com o Glossário de Termos Referentes à Gestão de Recursos Hídricos Fronteiriços e Transfronteiriços, editado pelo Ministério do Meio Ambiente (GLOSSÁRIO, 2006). Rios fronteiriços são aqueles que formam fronteira com dois ou mais países. Já os transfronteiriços atravessam o território de dois ou mais Estados-nação, segundo definição dada pelo art. 2º da Resolução nº 467, de 30 de outubro de 2006, da Agência Nacional das Águas, que dispõe sobre critérios técnicos a serem observados na análise dos pedidos de outorga em lagos, reservatórios e rios fronteiriços e transfronteiriços.

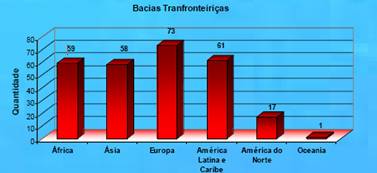

FIGURA 1: Quantidade de Bacias Transfronteiriças existentes em cada continente:

Fonte: Mapa de dados. Situação da água no mundo. Agência Nacional de Águas.

Somente o Brasil, segundo a Agência Nacional das Águas, detém 12% das reservas de água doce do mundo, sendo que cerca de 70% desse total estão na Bacia Amazônica. Assim, a preocupação com reservas para abastecimento pode parecer aos brasileiros uma inquietação distante e adiável.

No entanto, não é essa a realidade que se apresenta para outras diversas nações do mundo. Hoje, de acordo com o mapa de dados publicado pela Agência Nacional das Águas (Mapa de Dados – ANA, 2007), apenas metade da população das nações em desenvolvimento tem acesso à água. A escassez da água se traduz em uma crise silenciosa e mortal. Ainda segundo o mesmo mapeamento divulgado pela agência brasileira de águas, a falta de água limpa faz com que metade dos leitos hospitalares disponíveis no mundo seja ocupada por pessoas com doenças ligadas à água (enfermidades diarreicas, malária, esquistossomose, cólera, etc.), que causam a morte de milhões de pessoas, na sua maioria crianças. De acordo com Camdessus et al (2005, p. 33), a “cada dia são mais de 10.000 pessoas que morrem de doenças ligadas à água, metade delas são crianças, são três World Trade Centers(1) que cotidianamente desaparecem no silêncio e no esquecimento.”

O ambiente global é muito desigual quanto à distribuição da água. O tratamento dado pelas nações ao tema também difere de acordo com a realidade de cada local. Mas a condição de elemento essencial à vida confere à água um patamar de importância até o momento não enfrentado plenamente pelas cortes e diplomas internacionais. Ao longo da história nações emergiram e sucumbiram de acordo com o uso que fizeram de seus recursos naturais. “As primeiras civilizações surgiram ao longo de rios e de seus deltas interiores e marítimos. Foi assim no Nilo, no Ganges, no Tigre e Eufrates, no Mecong, etc.” (MIRANDA, 2004). Assim, também a água será um dos indicadores de riqueza das nações em um futuro bem próximo. Mas, ainda que ligada a um valor mercadológico, a questão hídrica não pode ficar afastada da questão humanitária, pois é dela que depende a continuidade da história do homem.

1 As águas pelo planeta

Cerca de 70% da água consumida no mundo é destinada à irrigação e à agricultura, 22% para as indústrias e apenas 8% é utilizada em residências, hospitais, escritórios e outros (Relatório da FAO-ONU, 2003). A destinação de água para agricultura é elevada em virtude da crescente necessidade de alimentos e também do desperdício com técnicas de irrigação e produção arcaicas. A FAO (Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação) propõe a otimização da utilização dos recursos hídricos através do slogan “More Crop per Drop”, que significa “mais alimentos por gota”. Ainda assim, carente da iniciativa de governos e agências financiadoras (nacionais e internacionais), a mudança de comportamento depende de modernização e conscientização.

A análise da distribuição e do uso da água é um tema recorrente dentro da geopolítica. Como a alocação dos recursos hídricos é bastante desigual nos diferentes pontos do globo, os países com grandes reservas de água já vislumbram um potencial ganho econômico presente e futuro, enquanto os países sem água se preparam para entrar no competitivo mercado da água.

Dentro de uma análise geopolítica e geoeconômica do uso da água, é preciso ponderar, ainda, a interligação existente entre os cursos d’água, que atravessam continentes e nações e que, assim considerados, não devem ser apropriados dentro de uma lógica individualista. Um mesmo manancial pode servir a diversos povos e, sendo ele multinacional, a sua manutenção implica em medidas de conservação pensadas conjuntamente.

Quanto à distribuição e disponibilidade dos recursos hídricos no planeta, podemos identificar três grupos (tipos) de mananciais:

- Águas nacionais: são os rios internos de cada país, que têm sua nascente e seu deságue dentro dos limites territoriais de uma única nação. Para se considerar um rio como unicamente nacional, este rio não pode ter ligações e afluências com outros mananciais que tenham ligação com outros aportes hídricos de origem ou de destino estrangeiro. É o caso, no Brasil, do Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, escoa no sentido sul-norte pela Bahia e Pernambuco, altera seu curso para oeste e chega ao Oceano Atlântico através da divisa entre Alagoas e Sergipe.

Também dentro do conceito de águas nacionais insere-se a água em estado sólido, ou seja, as geleiras. Recordando que, de toda a água do planeta, 97,5% é a massa dos oceanos (água salgada), restam apenas 2,5% de águas doces disponíveis para consumo, sendo que desse percentual aproximadamente 70% (1,75% do total) é constituído de água congelada em geleiras, neves eternas e calotas polares (Mapa de Dados – ANA, 2007). Mesmo que de certa forma inacessíveis, as geleiras podem ser consideradas fontes importante de recursos hídricos. É preciso considerar, no entanto, que a exploração desse conjunto de águas congeladas afetaria a própria dinâmica climática da terra.

“Quanto à disponibilidade dos recursos hídricos, podemos identificar dois grupos de nações. O primeiro deles corresponde a países de clima tropical e situados no hemisfério sul, que não devem apresentar stress hídrico antes de 2025. Este seria o caso do Brasil, Papua-Nova Guiné, Venezuela, Colômbia e Zaire. Um outro bloco de países, de clima frio e situados no hemisfério norte, dispõe de grandes reservas hídricas congeladas. É o caso da Groenlândia, da Islândia, da Rússia, do Canadá e dos Estados Unidos (Alasca). (Ribeiro apud Waldman, 2002)

- Águas internacionais: São as águas transfronteiriças, compostas por rios e bacias hidrográficas que abrangem os territórios de duas ou mais nações. Podem ser rios contíguos (servem de linha divisória, fronteira) ou rios sucessivos (cortam mais de um Estado). (GLOSSÁRIO – ANA, 2007)

A conceituação de bacia hidrográfica internacional determina que rios principais ou secundários de um rio internacional sejam também considerados internacionais. Essa é a ordenação na União Europeia, que, por meio da Diretiva 200/60/CE, estabeleceu que “Os Estados-Membros garantirão que uma bacia hidrográfica que abranja o território de mais de um Estado-Membro seja incluída numa região hidrográfica internacional”.

Entre Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai foi igualmente adotado o conceito de bacia de drenagem internacional, estabelecido com a assinatura do Tratado da Bacia do Prata (1969) e que prevê a utilização de princípios de cooperação na gestão de recursos hídricos integrados.

Nessa mesma localização geográfica (sul da América Latina), encontra-se outro complexo hídrico internacional, só que constituído por águas subterrâneas – o Aquífero Guarani. Com uma reserva de aproximadamente 50 quadrilhões de litros de água(2) e medindo mais de 1,2 milhões de Km2, o aquífero é considerado uma colossal jazida de água potável e ainda não dispõe de um marco legal que oriente a gestão do sistema. Em 2004, em Foz do Iguaçu, durante o seminário internacional “Aquífero Guarani, gestão e controle social”, ficou estabelecido a formação de uma comissão para elaborar um Acordo Internacional sobre o Aquífero Guarani a ser assinado entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, mas até hoje não houve avanços significativos.

Já as águas do mar, mesmo sendo em grande parte internacionais, não são consideradas recursos hídricos próprios para consumo pela inviabilidade de uso devido à salinidade (Rebouças apud Farias Leite, 2005). Há de se apontar, no entanto, a existência de técnicas cada vez mais apuradas de dessalinização. Sabidamente um processo caro, a tecnologia tem avançado, e, diante da necessidade, não é possível descartar a possibilidade próxima de utilização de água do mar como fonte de abastecimento.

Em trabalho divulgado pela internet, Jorge Paes Rios(3) apresenta um resumo da experiência internacional de dessalinização de água informando que atualmente existem cerca de 7.500 usinas em operação no Golfo Pérsico, Espanha, Malta, Austrália e Caribe convertendo 4,8 bilhões de metros cúbicos de água salgada em água doce, por ano. O custo, ainda alto, está em torno de US$ 2,00 o metro cúbico.

- Águas supranacionais ou transnacionais: esta classificação é exclusiva para as águas contidas nos pólos, que mesmo sob a forma de gelo representam quase 90% da água doce disponível na Terra. O polo sul, ou Antártida, constitui aproximadamente 10% da área continental do planeta, ou seja, 14 milhões de Km2, podendo chegar a 32 milhões no inverno com o congelamento dos mares a sua volta (Núcleo Antártico da UFSM).(4)

O Tratado da Antártida, em vigor desde 1961 e promulgado no Brasil por meio do Decreto nº 75.693/75, reconhece o relevante interesse desse continente para toda a humanidade e determina que nele somente possam ser desenvolvidas atividades de cunho científico e para fins pacíficos. A discussão acerca da territorialidade do polo sul foi suspensa, conforme determina o art. IV do Tratado da Antártida, que afasta quaisquer reclamações territoriais sobre o continente Antártico:

“Nenhum ato ou atividade que tenha lugar, enquanto vigorar o presente Tratado, constituirá base para programar, apoiar ou contestar reivindicação sobre soberania territorial na Antártida, ou para criar direitos de soberania na Antártida. Nenhuma nova reivindicação, ou ampliação de reivindicação existente, relativa à soberania territorial na Antártida será apresentada enquanto o presente Tratado estiver em vigor.”

Apesar de existirem diferentes posições políticas acerca do domínio e da posse do continente antártico, contrapondo países defensores das teses territorialista e antiterritorialista, atualmente uma terceira tese, denominada internacionalista, sugere que a Antártica seja alçada a patrimônio comum da Humanidade, ficando assim sob a governança das Nações Unidas (Núcleo Antártico da UFSM).

Diferente situação é encontrada no Ártico (polo norte), que conta com um território de 21 milhões de Km2, sendo 65% formado pelo Oceano Glacial Ártico e 35% por uma grande quantidade de ilhas que são consideradas partes integrantes do território dos países limítrofes (ribeirinhos). Possuem “fatias” do polo norte o Canadá, os Estados Unidos, a Noruega, a Rússia e a Dinamarca, nesta última incluída a ilha da Groenlândia, a maior ilha oceânica do mundo.(5)

O Oceano Glacial Ártico está localizado em águas internacionais e é regido pela Convenção Internacional do Direito do Mar, em vigor desde 1994 e que garante aos Estados costeiros a exploração econômica exclusiva numa faixa de 200 milhas marítimas, ou cerca de 370 quilômetros além da costa. No Ártico, atualmente, as disputas territoriais estão acirradas em virtude de recentes descobertas de reservas de petróleo e gás natural.(6)

Ainda que na forma de gelo, o potencial hídrico das calotas polares não pode ser de todo descartado. Mesmo que em pequena escala e com iniciativas frustradas, algumas nações cogitam rebocar icebergs do polo sul e do polo norte com a finalidade de fornecer água potável para consumo em seus países.(7) Assim também no Brasil já é possível encontrar empresas engarrafadoras de água mineral organizando expedições à Antártida para avaliação da viabilidade hídrica.

FIGURA 02 – Anúncio comercial de água mineral natural para consumo, retirada do continente antártico.

Fonte: www.hydrate.com.br(8)

A intervenção humana nos polos representa a última fronteira terrestre de exploração. A presença de minerais, entre eles o petróleo, fomenta o interesse extrativista. A retirada de água em forma de gelo, ainda em pequena escala na atualidade e mesmo com limitações técnicas, serve de alerta para os extremos que a escassez de água pode ocasionar. Afinal, sendo a água esse elemento tão essencial, fatalmente será buscada onde estiver disponível.

2 Disponibilidade de água no mundo

O termo água refere-se, de forma geral, ao elemento natural em si mesmo, desvinculado de qualquer uso. Por sua vez, o termo recurso hídrico é a consideração da água como um bem econômico, passível de utilização com tal fim (REBOUÇAS apud Leite Farias, 2005). Ainda, segundo CAUBET (2006a, p. 48), “o elemento natural escasso em um lugar e abundante em outro é um recurso”.

A água também é um recurso ambiental, uma vez que a alteração adversa desse recurso pode contribuir para a degradação da qualidade ambiental, afetando a saúde, a segurança e o bem-estar das populações. Além disso, a água é um recurso natural limitado, ou seja, a quantidade total de água existente no planeta não sofre ou sofrerá alteração, apenas a renovação cíclica é promovida pelos ciclos hidrológicos, um sistema que, no dizer de Villiers, apud Leite Farias (2005, p. 340), “é tão intrincado, tão complexo, tão interdependente, tão interpenetrado e tão incrivelmente estável que parece construído de propósito para regular a vida”.

Ainda que em termos globais a água seja abundante, ela não se encontra igualmente distribuída em todos os locais em que é necessária.

“Por volta de 2025, mais de 3 bilhões de pessoas poderão viver em países sujeitos a pressão sobre os recursos hídricos – e 14 países vão passar de uma situação de pressão sobre os recursos hídricos para uma de escassez efetiva. Países densamente povoados, como a China e a Índia, integrarão o clube mundial dos ameaçados por falta de água. (Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008, PNUD, p. 136)”

Além do crescimento populacional, a sociedade moderna adotou parâmetros de conforto e bem-estar diretamente associados ao aumento do consumo individual de água. O mesmo Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 2007/2008 (PNUD), citado acima, afirma ainda que, “se cada pessoa pobre do planeta levasse o mesmo estilo de vida de alto consumo de energia dos alemães ou ingleses, quatro planetas seriam necessários para absorver a poluição. A conta cresce para nove planetas quando a comparação é feita com um habitante médio dos Estados Unidos ou do Canadá.”

Além disso, a água é mal distribuída no espaço e no tempo. As monções da Índia significam algumas semanas de chuvas torrenciais, cujo percentual de aproveitamento e armazenamento não supre a carência dos meses secos. Também no Brasil a chegada da primavera representa o início da estação de chuvas, com inundações e prejuízos nas regiões sul e sudeste do país (as mais densamente povoadas), enquanto na região nordeste a transposição do Rio São Francisco é pensada como alternativa de abastecimento para o semiárido.

A recomendação da ONU é de que se disponibilize um total de 1,5 mil m3 de água por habitante/ano. No Brasil há uma confortável oferta de 36,5 mil m3. Mas também aqui o problema é a desigualdade. Situado na bacia do Amazonas, a maior bacia hídrica do mundo, Roraima dispõe de 1,74 milhões de m3 de água por habitante/ano, enquanto que o índice de Pernambuco é de 1,3 mil m3 por habitante/ano, abaixo do mínimo recomendado pela ONU. A situação se complica ainda mais se analisada a disponibilidade em países do oriente médio. O Kuwait, por exemplo, tem a sua disposição apenas 10 m3 de água por habitante/ano (Camdessus et al, 2005).

A situação global de stress hídrico localizado em alguns pontos pode levar também a um stress político e econômico entre nações. Afinal, aquele que dispõe de um recurso pode não se considerar obrigado a compartilhá-lo ou a preservá-lo. Assim como as partículas de poluição atmosférica produzidas em um país da Oceania poderão provocar alterações climáticas na América, também os dejetos despejados em um ponto de um manancial irão afetar a qualidade da água mais à frente. Para tentar compor essa intrincada rede de interesses, o direito internacional propõe diversos instrumentos, fóruns e encontros com a finalidade de ordenar as práticas ambientais.

3 Convenções, tratados e fóruns internacionais

A Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo (1972), é o primeiro texto jurídico internacional em que a água é tratada como parte integrante e necessária à manutenção do equilíbrio ecológico da biosfera.

“Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, o solo, a flora, fauna e, especialmente, parcelas representativas dos ecossistemas naturais, devem ser preservados em benefício das gerações atuais e futuras, mediante um cuidadoso planejamento ou administração adequada. PRINCÍPIO 2 –Declaração sobre o Meio Ambiente Humano (Estocolmo, junho/72).”

Em 1977, na Conferência sobre Água de Mar Del Plata (Argentina) ficou estabelecido o acesso à água como sendo um direito quando o texto final apontou que “os homens têm direito à água para satisfazer suas necessidades básicas.”

A ONU proclamou a seguir a Década Internacional para Água Potável e Saneamento entre 1981 e 1991, quando foram obtidos alguns avanços com a ampliação do acesso à água e ao saneamento. Ainda no final de década de 1980, pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, foi elaborado o Relatório Brundtland (1987), nome dado em homenagem à primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, que chefiou a Comissão. No documento final, foi introduzido o novo conceito de desenvolvimento sustentável e a previsão de que o consumo racional de água e de alimentos são iniciativas necessárias a atender “às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades”.

Uma conferência sobre o meio ambiente e o desenvolvimento fora recomendada pelo relatório Brundtland, e em 1992 realizou-se no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida como ECO-92, Rio-92, Cúpula ou Cimeira da Terra. Nessa conferência foi aprovada a Convenção da Biodiversidade e a Agenda 21, que na Seção II, item 18, estabelece como tema fundamental a “proteção da qualidade dos recursos de água doce: aplicação de critérios integrados para o aproveitamento, a ordenação e o uso dos recursos de água doce”.

As Metas de Desenvolvimento do Milênio surgem da Declaração do Milênio das Nações Unidas, adotada pelos estados-membros no ano 2000. Ao todo, são oito metas que a ONU pretende alcançar até 2015. Considerando a água e o saneamento como dois fatores ambientais chave para a qualidade da vida humana, a meta nº 07 prevê a garantia da sustentabilidade ambiental e propõe “Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso permanente e sustentável à água potável segura”. (Metas do Milênio – Relatório Brasileiro – Ministério de Relações Exteriores)

Em 2002 foi realizada pela ONU a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em Johanesburgo, na África do Sul, também conhecida como Rio+10 ou Cúpula da Terra II, porque teve como ponto principal discutir os avanços alcançados pela Agenda 21 (Rio/92). A conferência não trouxe maiores inovações e produziu dois documentos oficiais: a Declaração Política e o Plano de Implementação. Neste último foi reafirmado o ano de 2015 como limite para que se reduza pela metade o número de pessoas sem acesso à água potável e segura (outra meta determinada na Declaração do Milênio). Em termos práticos, para melhorar o acesso à água e ao saneamento básico “os Estados Unidos anunciaram investimentos no valor de US$ 970 milhões; a União Europeia anunciou a criação do projeto ‘Água para a Vida’; e a ONU recebeu, ainda, outras 21 iniciativas relacionadas, que somam outros US$ 20 milhões.”(Relatório de Gestão Rio+10 – ANA, 2002)

Há que se mencionar ainda os Fóruns Mundiais da Água, que a cada três anos reúnem representantes governamentais, ONGs e outros diversos segmentos para avaliar as medidas que estão em andamento e planejar novas estratégias. Criados a partir de iniciativa do Conselho Mundial da Água, ao todo já foram realizados quatro fóruns mundiais sobre a água: em 1997, em Marraquesh (Marrocos), em 2000, em Haia (Holanda), em 2003, em Kioto (Japão) e em 2006, na Cidade do México (México). Para 2009 já está programado o V Fórum Mundial da Água, a ser realizado em Istambul (Turquia), entre 16 e 22 de março. (WWC – World Water Council)

Afora essas convenções multilaterais de caráter global outras foram realizadas para tratar mais especificamente de temas atinentes ao uso da água. A noção de rio internacional, por exemplo, e sua evolução até o conceito de bacia hidrográfica internacional surgiu de um encontro da International Law Association em 1966, realizado na cidade de Helsinque, e por isso conhecida como “Regras de Helsinque”. Essa convenção estabeleceu que o curso de água internacional é “um sistema de águas de superfície e de águas subterrâneas que constituem, pelo fato de suas relações físicas, um conjunto unitário e chegam normalmente a um ponto comum.”

O conceito de recurso de água compartilhado, por sua vez, foi trazido pela Convenção de Nova Iorque, em 1997, ou Convenção das Nações Unidas sobre a Utilização dos Cursos de Água para Fins Diversos da Navegação ou ainda CCAI – Convenção dos Cursos d’Água Internacionais. Essa conceituação seguiu um conceito já alcançado em 1973 pela Assembleia-Geral da ONU, que, por meio da Resolução nº 3.129, traçou diretrizes sobre a cooperação em matérias de recursos naturais compartilhados. No dizer de YAHN FILHO (2003), “o surgimento desse novo conceito no direito internacional levou-nos à ideia de que as fronteiras são tridimensionais e de que a poluição, bem como quaisquer outros danos à natureza, diz respeito a toda a humanidade, pois não conhece limites políticos”.

Na Convenção de Nova Iorque, adotada pela ONU por meio da Resolução A/RES/51/229, de 21.05.1997, foram expressas algumas regras que primam pela cooperação internacional na gestão dos recursos hídricos transfronteiriços. Ainda assim a referida convenção não está em vigor, pois não atingiu o número mínimo de 35 ratificações para que pudesse ser aplicada (CAUBET, 2006a).

A grande dificuldade encontrada na implantação da gestão de sistemas perfeitamente integrados é a resistência de algumas nações à proposta de soberania limitada ou compartilhada. Em contraposição ao dogma da soberania territorial clarificado na Doutrina Harmon,(9) essa nova e moderna doutrina propõe uma integração entre as nações que usufruem de um mesmo curso d’água. Considerando que as águas não respeitam fronteiras políticas ou geográficas, a adoção de princípios de soberania compartilhada e de utilização equitativa e razoável dos mananciais torna-se uma nova perspectiva para a preservação do ambiente e das reservas hídricas.

Entre as diversas proposições estabelecidas pelo direito internacional, elaboradas sob o novo prisma da solidariedade e da colaboração, estão alguns princípios gerais norteadores das relações e das negociações envolvendo a questão das águas internacionais, a saber:

a) Utilização razoável e equitativa: é a teoria mais aceita na prática internacional e trata da igualdade de direitos e obrigações de todos os Estados ribeirinhos quanto à exploração dos cursos d’água transfronteiriços. (SELL, 2006)

b) Gerenciamento comum e soberania limitada: associada à noção de soberania partilhada, a limitação da soberania decorre da necessidade de convivência com outros Estados, e a interdependência exige uma gestão compartilhada. Para que ocorra o gerenciamento comum, é fundamental levar-se em conta o conceito de bacia de drenagem internacional. O consenso quanto à disposição de parcela da soberania é, no entanto, questão delicada para as nações. A exemplo, CAUBET (2006) relata o total desacordo quanto à significação do conceito de soberania compartilhada entre Brasil e Argentina, mesmo depois da edição da Ata de Assunção e da Resolução nº 25, em 1971, em que se “estabelecem princípios diretores para orientar trabalhos comuns em andamento na aplicação do tratado da Bacia do Prata (...)”. Enquanto a Argentina propõe uma interpretação ampliada, o Brasil sugere tratamento diferenciado para cursos de água internacionais contíguos (soberania partilhada) e cursos de água sucessivos (soberania não partilhada).

c) Obrigação de não causar danos significativos: atrelado ao corolário da cooperação hídrica internacional, a obrigação de não causar danos significativos envolve a capacidade de comunicação e solidariedade entre os países limítrofes.

“Outra regra básica refletida pela prática dos tratados, embora talvez não tão fortemente, é que um estado não pode, através de suas ações que afetam cursos de água internacionais, prejudicar significativamente outros estados. Especialistas também reconhecem a natureza fundamental dessa regra, embora alguns mantenham que é subordinada ao princípio da utilização equitativa.”(Mc CAFFREY: 1993:98)

Trata-se do princípio da responsabilidade jurídica, ou seja, aquele estado que não atender ao disposto e vier a causar algum dano significativo a outro estado a jusante poderá sofrer interpelações nos órgãos internacionais.

d) Participação Pública: reconhecido na revisão das Regras de Helsinque (Berlim, 2004), considerou que todas as pessoas são potencialmente afetadas por atividades relacionadas à água (SELL, 2006). Assim também foi previsto na Convenção de Espoo, na Finlândia (1991) – Convenção das Nações Unidas Relativa à Avaliação dos Impactos Ambientais num Contexto Transfronteiriço, válida para a comunidade europeia:

“as atividades mineiras e as barragens, caso um projeto possa ter um impacto transfronteiriço significativo, os Estados afetados deverão ser notificados e toda informação relevante sobre o projeto disponibilizada para que a população que possa ser afetada tenha a oportunidade de se pronunciar.”

Obedecidas e atendidas as premissas apontadas na consulta, os estados partem para a elaboração de um acordo satisfatório para as partes.

O costume e o direito internacional adotaram ainda outros instrumentos, tidos como regras procedimentais (SELL, 2006), que servem para dar a devida aplicação aos princípios norteadores acima. São eles: a troca de informação, notificação prévia, consulta e negociação, consentimento prévio e resolução pacífica dos conflitos.

Mesmo diante de tão importantes e numerosos documentos internacionais produzidos com vistas à proteção ambiental, CAUBET (2006a, p. 73) alerta que “o Direito Internacional Público, mesmo quando existe e possui suficiente grau de precisão, ainda depende muito da vontade dos representantes dos Estados para ser aplicado”. Ou seja, o direito internacional e suas práticas diplomáticas não possuem poder cogente, e as nações somente subordinam-se e submetem-se aos acordos por vontade e iniciativa próprias. Quando não há o respeito e a subordinação aos acordos internacionais surge então o cenário de conflito, que poderá ou não ser resolvido de forma diplomática.

4 Guerras pela água

A escassez de água poderá se tornar uma importante fonte de conflito do século XXI.

“Há 19 bacias hidrográficas internacionais cujos recursos hídricos são compartilhados por 5 ou mais países. A bacia do Rio Danúbio, por exemplo, hoje é resultado dos usos por 17 países (eram 12 em 1978). Essas bacias internacionais geram grande número de problemas políticos complexos, resultantes da disputa pelos recursos hídricos e dos usos múltiplos por diferentes países. Conflitos internacionais com disputa pelos recursos hídricos são resultado de animosidades religiosas, disputas ideológicas, problemas fronteiriços e competição econômica.” (Gleick apud Tundisi)

Na verdade, até hoje não há registro de uma guerra ou conflito armado iniciado em razão única e exclusivamente da água. Quando dois ou mais países decidem entrar em guerra há diversas outras motivações de ordem política e econômica envolvidas. Mas a água já é citada como uma das questões bélicas do mundo moderno, principalmente no Oriente Médio. De acordo com Ismael Serageldin, presidente da Comissão Mundial da Água, citado por Vandana Shiva apud Farias Leite (2005), “se as guerras deste século originaram-se da busca do petróleo, as guerras do próximo século vincular-se-ão à água”, fazendo assim uma analogia entre o “ouro negro” e o “diamante azul”.

Ainda que a apropriação de recursos hídricos seja objeto de controvérsias entre nações, tais animosidades geralmente são resolvidas no âmbito da diplomacia internacional. CAUBET (2006b) assinala que a palavra guerra é tabu na qualificação das situações de conflito ao citar resposta oferecida pela Coordenadora do projeto da UNESCO intitulado “Do conflito potencial ao potencial de cooperação”. Quando perguntada se havia guerra d’água, disse ser “necessário distinguir vários níveis de conflitos cujo resultado não é necessariamente uma guerra. Falamos de conflitos quando se produzem escaramuças, tensões políticas mais ou menos oficiais e um conflito de interesse.”

A utilização de normas de direito internacional são então apontadas como meio de reduzir as tensões entre países. Farias Leite (2005), referindo McCaffrey, atesta que o direito internacional tem um importante papel na resolução dos conflitos de água, utilizando-se basicamente do princípio geral do uso equitativo que propõe uma ideia de justiça na distribuição equitativa desse recurso já escasso.

Dessa forma foi resolvida, na década de 1970, a controvérsia sobre a construção da Usina de Itaipu, no rio Paraná, que faz divisa entre o Brasil e Paraguai. A barragem, construída em regime de consórcio entre Brasil e Paraguai, afetaria outro projeto argentino de usina hidrelétrica, situado a jusante. Mesmo o Brasil tendo adotado inicialmente, à época, uma posição semelhante à Doutrina de Harmon,(10) após tratativas aceitou reduzir o número de turbinas e passou a adotar a notificação prévia e a premissa de não causar prejuízo significativo. A Argentina acabou por desistir da construção de sua usina.

A água, mesmo que não relacionada aos objetivos principais do conflito, pode ser fator relevante dentro dele. É comum que reservatórios e usinas hidrelétricas sejam alvos de ofensivas militares num contexto bélico, mesmo que tais práticas possam ser consideradas crimes de guerra, como os bombardeios norte-americanos sobre canais, estações de captação e tratamento do Iraque, em 1991, ou os ataques contra os diques vietnamitas durante a Guerra do Vietnã, todos atingindo não só finalidades militares, mas afetando em cheio a população civil. (CAUBET, 2006a)

Ao final, entende-se que qualquer ação direcionada à água atingirá a população civil em massa. À medida que a crise da água se intensifica, os governos, pressionados por corporações multinacionais, submetem-se à mercantilização e subsequente privatização como forma de resolução do problema. Ainda que defendida com base no controle do desperdício, a cobrança pela água ainda é um tema bastante controverso.

5 Mercantilização da água

A apropriação da água está associada à perspectiva de lucros. Obviamente, capturar um recurso abundante, disponível e gratuito e transformá-lo em commodity é a mais fabulosa das alquimias. Ainda mais em se tratando de algo indispensável à sobrevivência humana. De outro lado, não se percebe nesse comércio a mesma manifestação de interesse na assunção de responsabilidades quanto ao saneamento. Por natureza não associada a uma obra de primeira grandeza, a rede de esgoto passa longe de ser objeto de cobiça de empresas.

O debate se funda hoje sobre a questão da classificação da água como sendo um direito ou uma necessidade. Segundo Barlow e Clarke (2003), essa definição conceitual é que irá determinar quem será responsável em assegurar o acesso das pessoas à água: o estado ou o mercado.

A valoração econômica da água é uma realidade, afinal ela é insumo da produção industrial (setor elétrico) e agrícola (irrigação). A cobrança pelo uso da água fundamenta-se nos princípios do “poluidor-pagador” e “usuário-pagador” (Granziera, 2000). De acordo com o princípio “poluidor-pagador”, se todos têm direito a um ambiente limpo, deve o poluidor pagar pelo dano que provocou. Já o princípio do usuário-pagador determina que se deva pagar pela utilização da água, sem que essa cobrança resulte na imposição de taxas abusivas. Mas não seria a aplicação de tais princípios a constituição de uma autorização para poluir o ambiente natural e desperdiçar quantidades de água, já que tudo se converte em um valor monetário facilmente suportado por interesses e corporações financeiras internacionais?

Segundo Granziera (2000), a cobrança pelo uso da água tem como finalidade “incentivar a racionalização, por uma questão lógica: pelo fato de se pagar, se gasta menos e buscam-se tecnologias que propiciem a economia.” Assim também entendem Camdessus et al (2005), para quem tarifas compensatórias e aporte de recursos privados mediante garantias seriam atrativos comerciais para o financiamento de obras de infraestrutura da água, já que países em desenvolvimento não têm condições de arcar com tais obras e já que nenhum investimento privado suporta projetos com algum grau de risco.

No Brasil, a Lei 9.433/97 já indicou o caminho da mercantilização ao determinar que a água é um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. A cobrança pelo uso da água se traduz em um instrumento econômico de proteção ambiental existente no mundo contemporâneo, situadas na categoria de bens públicos utilizados e pagos, comparada por Farias Leite (2005) ao pedágio pago ao passar por uma estrada.

A questão da transformação da água em mercadoria não deixa de ser dualística. Se por um lado é um recurso natural e disponível a todos, o acesso à água pura depende de investimentos. O caso de Cochabamba (Bolívia) bem exemplifica a problemática:

“Dois estudos importantes sobre a Guerra da Água apresentam visões contrárias. O estudo de Manuel de La Fuente (2000) aponta a Guerra da Água como uma vitória da cidade sobre o estado neoliberal e corrupto, e principalmente, contra a mercantilização dos recursos naturais principais de países que dependem essencialmente dos seus recursos para se manterem economicamente. Já Laserna (2000) afirma que a Guerra da Água foi, na verdade, a Guerra contra a Água, apresentando-a como uma grande derrota para os habitantes de Cochabamba que mais necessitavam desse recurso. Segundo Laserna, os cidadãos de Cochabamba acabaram sendo derrotados porque postergaram mais uma vez a solução conjunta para a escassez de água, estando a zona sul sujeita a um ‘mercado negro’ desse recurso natural.” (Pfrimer, 2008)

Mas não se pode deixar ao longe a noção de água como um direito humano fundamental e universal. Ou pelo menos o consumo de água deveria ser, já que essencial à vida. Ainda que o direito à água possa ser decorrente da classificação do meio ambiente saudável como um direito humano, acordos e convenções internacionais ainda não positivaram a água como direito humano, sendo o tema objeto constante de debates em fóruns mundiais. Assim foi durante o IV Fórum Mundial da Água, no México em 2006, quando Bolívia,(11) Venezuela, Cuba e Uruguai deixaram de assinar o documento final por não haver sido reconhecido o seu pleito de elevação da água ao patamar de direito humano fundamental. Apesar de a Declaração Universal dos Direitos das Águas, no art. 2º, afirmar que o direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano, a Declaração não é um documento dotado de força cogente, ou seja, não tem caráter impositivo, dependendo o seu cumprimento da disposição volitiva dos envolvidos.

O envolvimento da sociedade civil organizada na questão poderá forçar seus representantes a direcionar suas ações em prol deste entendimento. Conquistas significativas, como aquela ocorrida em Cochabamba, na Bolívia, representam a força que pode advir da capacidade de mobilização da sociedade.

6 Mobilização da sociedade civil, participação popular e atuação feminina

Em todo o mundo são inúmeras as sociedades civis organizadas e atuantes na questão ambiental. E a participação delas tem sido decisiva em fóruns e convenções internacionais, bem como o seu reconhecimento como órgãos consultivos também tem se ampliado.

A expressão ONGs, desconhecida até meados da década de 70, passou a fazer parte do vocabulário oficial da ONU após a edição da Resolução nº 1.296, de 23.05.1968, a qual dispõe sobre “Entendimentos para Consultas a Organizações Não Governamentais”, atualizada posteriormente pela Resolução do Conselho Econômico e Social nº 1996/31, de 25.07.1996, denominada Consultative Relationship between the United Nations e Non-Governamental Organizations, que define as ONGs internacionais como

“Qualquer organização que não seja estabelecida por uma entidade governamental ou por um acordo intergovernamental, inclusive organizações que admitam membros designados por autoridades governamentais, desde que tais membros não interfiram com a livre expressão de opiniões da organização.”

Carneiro Leão (2006) ressalta a atuação de diversas ONGs no âmbito do direito internacional, afirmando que algumas têm recebido inclusive funções internacionais, indicando o caso da IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza e seus Recursos). Criada em 1948, na França, essa ONG exerce o Secretariado da Convenção de Ramsar de 1971, relativa a Zonas Úmidas de Importância Internacional, que hoje, em todo o mundo, abrange mais de 1.400 zonas úmidas inscritas espontaneamente pelas nações compromissadas na Lista da Convenção Ramsar e que por isso recebem especial proteção e recursos internacionais.(12)

Outras ONGs atuam no cenário internacional e por isso são mundialmente conhecidas, como a WWF (World Wildlife Foundation), que atua em operações de financiamento de ações conservacionistas. O Greenpeace, com atuação mais dramática, busca chamar a atenção para as questões ambientais.

Mas a participação da sociedade civil não precisa necessariamente estar vinculada a uma ONG. No Brasil a participação popular é estimulada pela Lei das Águas (9.433/97), em que

“a participação popular ocorre por meio dos comitês de bacias, que reúnem representantes da sociedade civil e do poder público. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, mais de 160 comitês de bacia foram criados desde 1997, com a participação direta de mais de 15 mil pessoas.”(13)

Cabe citar ainda, como forma de participação popular, a realização dos Tribunais da Água. Com experiências promovidas a partir de 1991 por meio da ONG Fundação Internacional do Tribunal da Água, tais tribunais são organizados sob a forma de júri popular simples, onde é feita uma acusação direta contra aquelas entidades, sejam públicas ou privadas, que poluíram, fizeram mau uso ou simplesmente deixaram de implementar as medidas de proteção a que estavam obrigadas.

Os Tribunais da água são realizados em público, e os acusados notificados a se defenderem, quando poderão comparecer e apresentar sua resposta ou serem julgados à revelia. CAUBET (2006) esclarece que o Tribunal da Água não possui jurisdição oficial, mas que os objetivos de educação e participação colaboram na construção da cidadania, além de eventualmente produzirem elementos suficientes para uma posterior promoção judicial diante da justiça oficial.

Em 1993, por iniciativa do Prof. Christian Guy Caubet, realizou-se em Florianópolis o primeiro Tribunal da Água no Brasil. Tendo participado da experiência do Tribunal da Água realizado em Amsterdam, em 1992, Caubet e outros sete jurados com atuação e competência na área ambiental analisaram sete casos, entre eles o da contaminação da Bacia do Rio Cubatão (SC), principal manancial de água da grande Florianópolis, tendo como réus o governo do Estado, órgãos ambientais estaduais e prefeituras da região. Saliente-se que as decisões tiveram caráter exclusivamente moral e pedagógico, mas por outro lado a divulgação ampla pela imprensa ocasionou grande repercussão.

A mulher, de outra banda, em razão de sua ligação mais estreita com as atividades domésticas, tem também papel de destaque no problema da água. Nos países africanos, por exemplo, as cargas de água transportadas pelas mulheres (em toneladas/km ano) são em mais da metade superiores às dos homens (Camdessus et al, 2005). São elas as responsáveis pelo abastecimento das residências, e isso implica, na maioria das vezes, em buscar água a consideráveis distâncias. Também na Índia o trabalho de coletar e carregar água é tarefa feminina. As mulheres das tribos de Plachimada, no distrito de Palaghat, no Kerala, levam sobre a cabeça pesadas cargas de água potável que elas precisam buscar longe, percorrendo cerca de cinco a seis quilômetros.(14)

Apesar de sua importante participação no trato da água, as mulheres não detêm um percentual representativo nas tomadas de decisões relativas ao tema. Diante desse quadro, várias Declarações de Conferências Mundiais promovidas pelas Nações Unidas, pelo Conselho Mundial da Água e pela Aliança Gênero e Água apontam o papel da mulher na gestão integrada dos recursos hídricos como relevante para o cumprimento das Metas do Milênio. A Declaração de Dublin (1992),(15) que aprovou quatro princípios gerais, aponta as mulheres como provedoras e usuárias da água e guardiãs do meio em que vivem, exaltando no Princípio 03 que "A mulher desempenha um papel fundamental no abastecimento, na gestão e na proteção da água".

Políticas públicas de integração da mulher aos sistemas de gestão de águas já estão sendo implementadas. Afinal, a mulher é a primeira gestora dos recursos naturais e acaba se tornando multiplicadora de comportamentos sustentáveis, pois a partir da administração de sua própria casa transmite aos maridos e aos filhos a noção de que o uso racional praticado hoje garantirá o abastecimento de amanhã.

Sem dúvida que o adequado manejo da água e sua devida conservação passam por uma mudança radical de consciência e comportamento. Por mais que a população mundial ainda não sinta, em sua grande parte, os efeitos críticos da carência de água, o uso descontrolado desse recurso em breve atingirá a todos, indistintamente. Caberá, ao final, aos usuários da água, decidir e atuar na preservação hoje de forma a garantir o abastecimento do futuro.

Considerações finais

A proteção da água interessa à presente e às futuras gerações e é questão demasiado importante para ser deixada unicamente ao encargo de uma única e soberana nação. O ciclo hidrológico envolve e compromete toda a esfera global; são águas que circulam e se tornam comuns não somente quando situadas em zonas fronteiriças, mas também quando pelos regimes das chuvas atingem locais impensados do globo.

O aquecimento global, mesmo sendo uma questão científica controvertida, tem servido como alerta para a necessidade de preservação do meio ambiente. A água é elemento chave também na questão do clima do planeta. A alteração da temperatura global e o consequente derretimento de gelo polar irão afetar correntes marinhas determinantes da forma do clima em todo o mundo.

Mesmo assim, sem dúvida a primeira função da água é matar a sede. O consumo humano é tratado sempre como prioridade nos documentos internacionais. Apesar disso, milhares de pessoas em todo o mundo não têm acesso adequado à água de qualidade. Ainda que a água seja um bem natural e disponível, a sua utilização depende de investimentos em canalização e tratamento, custos que somente são arcados diante de uma perspectiva de lucro. E o lucro somente é obtido com a cobrança de taxas.

Por outro lado, a água gratuita e em abundância enseja o desperdício e o mau uso. A equalização da questão da preservação e da gratuidade passa por uma evolução na consciência e no comportamento das pessoas. E toda mudança de comportamento leva algum tempo, às vezes gerações.

A discussão ambiental é relativamente nova. Foi a partir da década de 60 que começou a se formar a consciência de que não existem Estados isolados e que a preservação exigiria a cooperação e a formulação de normas internacionais. Ainda que muitos documentos tenham sido produzidos, eles dependem da aceitação e da subordinação de cada signatário. A partir daí cabe à sociedade civil, de forma organizada e participativa, exigir a observância do que foi acordado e propor novos avanços. E ainda que tais avanços levem gerações para ocorrer, o despertar já concede alguma vantagem.

Referências bibliográficas

BARLOW, Maude Barlow, CLARKE Tony. Ouro Azul. São Paulo: M. Books do Brasil Editora Ltda, 2003.

CAMDESSUS, Michel et al. Água: oito milhões de mortos por ano: um escândalo mundial; Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.

CARNEIRO LEÃO, Márcia Brandão. Sociedade Civil e Meio Ambiente Internacional: o papel das ONGs no desenvolvimento do DIMA – Direito Internacional de Meio Ambiente. Direito Internacional do Meio Ambiente. Salem H. Nasser e Fernando Rei (org.). São Paulo: Atlas, 2006.

CAUBET, Christian G. A água doce nas relações internacionais. Barueri, SP: Manole, 2006a.

CAUBET, Christian G. Domínio da água ou direito à água? Rivalidades nas relações internacionais do século XXI. Direito Internacional do Meio Ambiente. Salem H. Nasser e Fernando Rei (org). São Paulo: Atlas, 2006b.

GLOSSÁRIO de termos referentes à gestão de recursos hídricos fronteiriços e transfronteiriços. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Recursos Hídricos. Edições MMA, Brasília: ANA, 2006. Disponível em: <www.ana.gov.br>.

GRANZIERA, Maria Luiza Machado. A cobrança pelo uso da água. Revista do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, Brasília, n. 12, p. 71-74, set./dez. 2000.

LEITE FARIAS, Paulo José. Água: Bem Jurídico Econômico ou Ecológico? Brasília: Brasília Jurídica, 2005.

MAPA de dados. Situação da água no mundo. Catálogo de Publicações da Agência Nacional de Águas. Brasília: ANA, 2007. Disponível em: <www.ana.gov.br>.

Mc CAFFREY, Stephen. C. Water, politics and internatonallaw. In: GLEICK, Peter H. (org). Water in crisis: a guide to the world’s fresh water resources. New York: Oxford University Press, p.92-104, 1993.

MIRANDA, Evaristo Eduardo de. Água na natureza, na vida e no coração dos homens. Campinas/SP: Ideias e Letras, 2004.

PFRIMER, Matheus Hoffmann. A Guerra da Água em Cochabamba, Bolívia: a desconstrução de um conflito. Trabalho apresentado no IV Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade. Brasília/DF, 2008.

RELATÓRIO de gestão Rio+10. Ministério do Meio Ambiente. Agência Nacional de Águas (ANA). Brasília, 2002. Disponível em: <http://www.ana.gov.br>.

SELL, Mariana Suzuki. Direito Internacional de Águas na Bacia do Rio da Prata. Aplicação Regional de Princípios e Regras Procedimentais do Direito Internacional de Águas. I Encontro Ibero-Americano “Por uma Nova Cultura da Água”. Fortaleza, 2005. Tradução para o inglês publicada sob o título International Water Law in the La Plata Basin: Regional Application of Principles and Procedural Rules of General International Water Law, In: Verfassung Und Recht In Übersee: Law and Politics in Africa, Asia and Latin America, p. 176-191, Hamburgo, Alemanha: Nomos, 2° trimestre de 2006.

TUNDISI, José Galizia. Recursos Hídricos. Revista Multiciência (Revista Intersdisciplinar dos Centros e Núcleos da Unicamp). São Carlos: UNICAMP, 2003.

WALDMAN, Maurício. Recursos Hídricos e Rede Urbana Mundial: Dimensões Globais da Escassez. In: XIIIº Encontro Nacional de Geógrafos, 2002, João Pessoa - Paraíba. Anais do XIIIº Encontro Nacional de Geógrafos - Caderno de Resumos. São Paulo: AGB - Associação dos Geógrafos Brasileiros, 2002. v. 1. p. 122-122.

YAHN FILHO, Armando Gallo. Aspectos Jurídico-Ambientais da Utilização dos Cursos d’Água Internacionais. Boletim Científico – Escola Superior do Ministério Público da União. Brasília: ESMPU. Ano II, n. 9, 2003.

1. O World Trade Center foi um complexo de sete prédios edificado em Nova York, Estados Unidos, que foi destruído em 2001 nos ataques de 11 de Setembro.(N. A.)

2. De acordo com artigo publicado na Revista Superinteressante (Burgierman, Denis Russo. Ano 13, nº 17, São Paulo: Abril, 1999, p. 62-67), esse volume é superior ao escoado por todos os rios do mundo em um ano. “Por todos os rios do globo correm, ao longo de um ano, 43 quadrilhões de litros.”

3. Jorge Paes Rios é Engenheiro Civil, especializado em Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em Hidráulica e Recursos Hídricos no Institute National Polytechnique de Grenoble-Ecole Nationale Supérieure D`Hydraulique, França; é Professor do CEFET- RJ

4. Núcleo Antártico da UFSM é um órgão suplementar do Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), coordenado pelo Prof. Tit. Dr. Luiz Alexandre Schuch.

6. KOPP, Dominique. “Guerra fria sobre o Ártico”, artigo publicado em Setembro de 2007 no Jornal Le Monde Diplomatique.

7. Em notícia divulgada no Boletim Informativo da ABAS – Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, “A capital britânica poderá ter de ser abastecida com água potável trazida de navio pelo mar. (...) A atual seca que se faz sentir no Reino Unido já levou a que o principal fornecedor de água a domicílio na Grã-Bretanha, a Thames Water, anunciasse que está a pensar em rebocar icebergs do Ártico para Londres. ‘Temos de estudar todas as alternativas possíveis, incluindo rebocar icebergs do Ártico e provocar chuvas’, disse Richard Aylard, da Thames Water, citado pelo jornal Times, (...) a Thames Water ainda não decidiu se vai importar icebergs da Groenlândia ou da Escandinávia.” Boletim ABAS Informa – set/out de 2006 – nº 167, p. 09.

8. Notícia disponível no site www.hydrate.com.br, da empresa Calevi Mineradora e Comércio Ltda, que tem como principal atividade o comércio de água mineral natural da marca HYDRATE, localizada em Brasília-DF. “A crescente preocupação com o meio ambiente e as alterações provocadas nele pelo homem têm feito aumentar a cada ano o interesse pelo continente antártico. Com isso a água mineral Hydrate resolveu fazer uma pesquisa para determinar a qualidade da água na região. O resultado não poderia ser melhor, o gelo retirado a cerca de 3 metros de profundidade se mostrou de boa qualidade e pureza.” Acesso em 15.01.2009

9. Em 1895 o México interpelou os Estados Unidos acerca dos prejuízos acarretados por um programa de irrigação implantado no Rio Grande, na fronteira entre os dois países. O procurador-geral dos Estados Unidos, J. Harmon, pronunciou-se excluindo a responsabilidade de seu país dizendo que se tratava de empreendimento localizado em território norte-americano. Somente em 1906 um acordo bilateral destinou certa quantidade de água ao México.

11. Sob o governo de Evo Morales, a Bolívia criou um Ministério das Águas. Esse Ministério é fruto da luta contra a privatização dos serviços de águas bolivianas de Cochabamba e La Paz, cujo projeto de implantação foi derrotado, dando origem aos conhecidos confrontos denominados popularmente "Guerra del Água de Cochabamba”, ocorridos entre Janeiro e Abril de 2000.

12. No Brasil são seis zonas Ramsar, entre elas o Pantanal Matogrossense e o Parque Nacional da Lagoa do Peixe (RS).

13. Reportagem “Lei das águas estimulou participação popular” – Agência Câmara, Brasília/DF, em 09.01.2008.

Referência bibliográfica (de acordo com a NBR 6023: 2002/ABNT):

.

. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n., abril. 2009. Disponível em:

<>

Acesso em:

.

REVISTA DE DOUTRINA DA 4ª REGIÃO PUBLICAÇÃO DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO TRF DA 4ª REGIÃO - EMAGIS |